「生物分類技能検定とは、どんな資格なのか?」

「生物分類技能検定を取得すると、どのような仕事に活かせるのか?」

本記事では数少ない自然・生物に関する資格の一つ、野生生物調査のプロフェッショナル『生物分類技能検定』について取得のメリットや働き方、活かせる仕事を解説していきます。

生物分類技能検定とは

生物分類技能検定は

環境調査、野生生物調査の仕事におけるスペシャリストとして認知され環境・サステナブル領域の民間資格としては最も権威のある(役に立つ)資格と言えます。ややマニアックでアカデミックな傾向にあることは否めませんが今後、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)を背景に『自然環境保全』『緑化』『生物多様性』などの緑の分野も今後活気付いていく見通しですので活躍の場はさらに広がると言って間違いないでしょう。

生物分類技能検定とは、野生生物に関心のある人を対象に、正しい分類の知識の向上を図り、調査や保全を担う人材を育てるとともに、動物分類学や植物分類学の発展に寄与することを趣旨として、一般財団法人自然環境研究センターが1999年から開始した生物の分類に関する技能検定制度です。

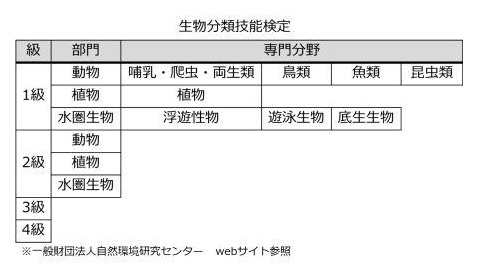

入門編の4級から生物調査の専門家を対象とする1級までの4段階があります。

1級・2級には、動物部門、植物部門、水圏生物部門の専門部門の区分があり、更に1級は部門の中に専門分野の区分があります。

生物分類技能検定を取得するメリット

生物分類技能検定の4級および3級は、初級的な立ち位置のレベルの資格となりますので仕事には直結することはないです。

ですが、生物分類に関する基礎的な理解、知識があることを示せます。

2級を取得し得られる一番のメリットは環境省や林野庁、地方自治体などの一般競争入札や、指名入札の参加資格になっているという点です。

2級以上を持っていないと受注できないですよという制限がかかっています。2級の取得で仕事の受注率が変わるため、企業内で試験の合格を目指しているところも多いです。

生物分類技能検定資格者の働き方

生物分類技能検定1級登録者は、野生生物調査のスペシャリストです。

この資格を持つ人の主な仕事としては、自然環境の保全、野生生物の保護・管理、調査・分析、情報収集など。業務にあたっては計画の立案から、フィールドでの調査、取得標本等資料の分析と分類、報告書の取りまとめなどを行うほか、業務全般を主任技術者として統括にもあたります。

1級登録者の9割は、自然環境コンサルティング会社や自然環境調査会社・生物調査会社に所属し、野生生物の調査業務などにあたっています。

また、環境省、農林水産省、地方自治体などの環境関連部局や教育機関などに所属する人もいます。

データ集計時や報告書作成時はオフィスワークになりますが、調査の実務を行う際は野生生物を対象とするため屋外での仕事が殆どです。対象生物の生態に合わせた季節、時間に、生息域のフィールドでの調査となります。出張は必然で、厳しい環境下での長期の調査は天候に左右されるため、調査スケジュールの変更など、野生生物のカレンダーに合わせ、フィールドで過ごす時間の多い仕事となります。

転職するためには下記の専門エージェントを効率的に活用していきましょう。MyVIsionは新興の転職エージェントですが、コンサルタントの経歴が非常に優秀で、コンサルタント業界出身者が多数在籍していてサービスの平均値が高いと評判です。

【オススメ】コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~![]()

同じく、コンサルファームに強いアクシスや求人数は少ないがサステナビリティ専門のエージェントサスキャリ、もし理系出身ならアカリクキャリアも併用して登録面談を済ませて情報を獲得していきましょう

【オススメ】ESGサステナビリティ専門転職エージェント~サスキャリ~![]()

①コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~

コンサルティング業界への転職はMyVision![]()

②ESGサステナビリティ領域に特化した転職

ESGサステナビリティ専門転職エージェント【サスキャリ】![]()

③コンサルファームに実績の強い~アクシスコンサルティング~

コンサル業界転職の実績No1【AXIS Agent】

④理系・アカデミック領域に強い~アカリクキャリア~

大学院卒の強みを活かした転職なら【アカリクキャリア】![]()

さらに求人案件数を増やしたいなら【総合型大手転職エージェント】特に大手企業の採用を完全代行しているので、その会社だけでしか扱われない求人などもあります。こちらも最低でも1つは必ず登録しておきましょう!

①パーソルキャリア

業界最大級の求人数と豊富な非公開求人!/DODAエージェントサービス

②リクルートエージェント

「相談できる」転職サイト・支援実績トップクラス/リクルートエージェント

サステナブル・環境の業界においての扱い

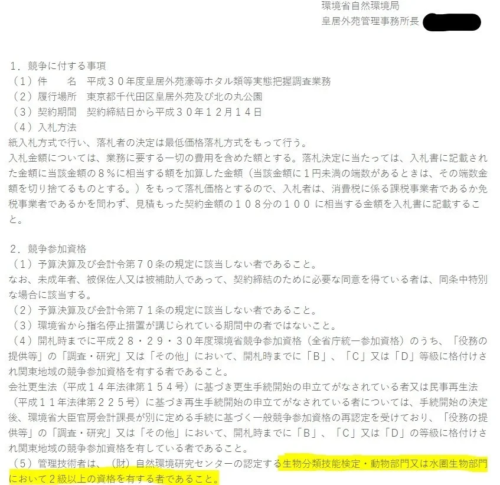

先ほどのメリットで少し話しましたが、環境保全の仕事は基本的に環境省のような『公的』な組織が依頼元です。仕事を依頼するとき『入札』が発生します。『生物分類技能検定の資格者がいること』これが仕事を受けるための条件となっている仕事もあります。

これが入札公告です。資格者が必要と書かれています。ですので、環境保全、環境調査に関する仕事においてはしっかり仕事に結びつく資格です。

就職先としては、以下の3つが王道と言われています。

・建設コンサル会社か環境調査専業会社の調査部門

・国立公園の管理をする環境省のレンジャー

・環境教育施設を管理(指定管理者制度)する人材派遣会社

生物分類技能検定を取得したからと言ってもこの世界は非常にアカデミックな世界であり大学にはこの分野の権威が相当数いらっしゃいますので常に学ぶ姿勢が必要です。

就職してからこの世界で活躍するためにはネットワーク構築に有利に働く有名大学あるいは教授を選んで進学を検討することも重要になってきます。

また、その他の資格やスキルがあると活躍の幅が広がります。

・地図や報告書作成にも必要なITスキル

(GIS、illustrator、CADは必須)

・海外の専門文献を読み込む英語読解力

・管理者となるための別資格

(技術士、潜水士など)

あとは学生時代の学会活動なども重要ですね。

この分野では日本生態学会などが最も大きな組織であり学生時代から入会して業界を知ってみることもおススメですよ。

環境影響評価に関連する生物調査業務がほとんどのため元受けであればあるほど待遇は良くなります。

そのような大学時代からのネットワークや見識が求められる仕事以外では任期付き職員で環境省のレンジャー採用が毎年一定数あります。もし専門外からこの分野にチャレンジしたい方にとっては資格取得と併せて『修行』という感覚で試してみると良いでしょう。

また、ハードルは高くなりますが、海外留学して現地で調査員になる、ということも1つです。

地球規模で考えれば守るべき自然は日本に限りません。むしろオーストラリアでは管理する国立公園は広大で自然環境調査の仕事も豊富です。

資格の取り方

生物分類技能検定の資格は、

一般財団法人自然環境研究センターが年1回行う検定試験に合格することによって取得できます。生物分類技能検定1級への受験に際しては、3年以上の業務経験(※1)と、2級の当該部門に合格していることが必要となります。

1級は試験に先立って書類審査があり、審査の後、一次試験(論文試験)合格者のみが二次試験 (口頭試験)に進むことができます。一次試験では、分類技能を活用した経験に関する記述問題と、専門分野に関する記述問題が出題されます。1級試験の合格率は30%程度と言われていますが、合格率の高さには専門分野での業務経験と、2級取得者であるという点が大いに関係しています。生物分類技能検定2級は、実務経験者向け。少数ではあるが、学生の受験者もいます。

それだけで仕事ができるものではありませんが就職を見据えて、学生時代に4級・3級からステップアップしていくことも大いにありでしょう。他に類の無い資格のため、野生生物調査等の業務を行っている企業では、生物分類技能検定2級登録者は、即戦力と考えられることもあります。

詳しくは、一般財団法人自然環境研究センターのwebサイトをご覧下さい。

※1:業務経験とは、各種生物調査、環境アセスメント業務、調査・研究、生物関連科目に関する教育、自然解説等。

生物分類技能検定に向いている人

先ずは生き物が好きであること。

業務にあたっては、自然を相手にする仕事のため、様々な場面で臨機応変に対応し、行動を起こすことが求められます。また、野生生物に関する幅広い知識と専門分野の高度な知識のほかに、野生生物生息域の自然環境等に関する造詣の深さも必要となります。最近ではGIS技術や統計も調査にもは必須のスキルとなりつつありますのでただただ特定の生物について詳しい、というだけでは厳しい時代になっています。新しいテクノロジーも積極的に駆使できる視野の広さや柔軟性も必要と言えます。

公的機関からの調査・保全に伴う業務が主な仕事ですが、近年は特定外来生物問題や農産物等の鳥獣被害など、野生生物が関係する社会問題への対応や、企業の生物多様性やサステナビリティ、CSRに関する取り組みの展開により野生生物のスペシャリストとしての知識と経験を求められるようにもなってきています。また、公共事業として自然再生事業も増えており、活躍の場が増えつつあります。

生き物が好きで本気で仕事にしてみたい人生物分類技能検定資格を是非目指されてみてはいかがでしょうか。

【2024年更新】生物スペシャリストの新しい可能性

冒頭でも触れていますが、近年は企業が持続可能な経営を目指す中で、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が注目されています。

これは、自然資本や生物多様性に関するリスクと機会を定量的・定性的に評価し、財務情報として開示するフレームワークです。

しかし、多くの企業が「具体的にどのように取り組むべきか分からない」という課題に直面しています。

だって、生物多様性の専門家なんてそういませんからね。

生物調査や自然環境の専門知識を持つ人材は、TNFDに対してどんな役割を果たすことができるのか、ちょっと触れていきましょう。

生物多様性専門人材の活躍事例

1. リスク評価と戦略提案

製造業の事例:生態学者が地域の自然資本(例えば水資源や森林)を評価し、事業活動のリスクと影響を分析。その結果、持続可能な資源利用計画を立案し、地元住民との共存を図ることで、企業価値を向上。

2.モニタリング技術の活用

電力会社の事例:ドローンやリモートセンシング技術を活用し、企業が活動するエリアの生物多様性をモニタリング。これにより、環境への影響を可視化し、ステークホルダーとの信頼構築を実現。

3.ステークホルダー間の橋渡し

建設会社の事例:地域の環境団体や行政機関との調整役として、企業が適切な環境対策を実行できるよう支援。これにより、地域社会との良好な関係を築いた。

専門人材としての強み

・科学的根拠に基づく分析力

生物多様性に関する定量的なデータを提供し、企業の意思決定をサポート。

・現場経験

環境保全や生物調査の知識を活かし、実践的な対策を提案。

・マルチステークホルダー対応

企業、行政、地域住民など多様な関係者の意見を調整し、具体的な解決策を導出。

あれ?これって環境アセスじゃない?と思った方もいると思いますが、培われた経験、活かせるものはかなりありますよね?

TNFDは企業全体の長期的な視点に立ち、自然資本を包括的に評価するのに対し、環境アセスメントは特定のプロジェクトに限定された評価です。

TNFDの進展により、より広範囲な視点が求められています。

環境アセスメントの場合は開発に関わるような業種でなければ関係なかったのですが、これからはそうはいきません。多くのフィールドで生物多様性の専門人材が活躍できる場が広がってくる。というかすでに広がっています。

ちなみにTNFDと環境アセスメントの違い(補足)

| 項目 | TNFD | 環境アセスメント(EIA) |

|---|---|---|

| 目的 | 自然関連リスクと機会を財務的に開示 | プロジェクトが環境に与える影響を評価 |

| 対象 | 企業全体の事業活動 | 個別プロジェクト |

| 成果物 | 財務報告やリスク戦略 | 環境影響評価書 |

| 活用範囲 | 長期的な事業戦略 | 開発計画の承認プロセス |

まとめ:今後の期待と課題

需要の拡大

TNFD対応を進める企業の増加により、生物多様性専門人材の需要はさらに高まる。

専門人材の育成

現状、専門知識を持つ人材が不足しており、早急な育成が課題。

キャリアの多様化

環境保全だけでなく、金融や経営戦略分野でも活躍できる人材の出現が期待。

TNFDが求める生物多様性への対応は、従来の枠を超えた新しい視点を企業にもたらしています。この潮流の中で、生物多様性専門人材は企業と自然環境の架け橋として活躍することは間違いありません。

そして、この流れがまず起きているのは情報感度の高い「ビジネスコンサルタント」の世界です。実際に現役のサステナビリティコンサルタントの方にインタビューをしたところ、最近になって理系や生物の専門家がジョインしてきたという話を聴くようになりました。

従来のキャリアだけでなく、企業の中で可能性を探ってみませんか?

生物分類技能検定を活かす就職・転職エージェント一覧

転職するためには下記の専門エージェントを効率的に活用していきましょう。MyVIsionは新興の転職エージェントですが、コンサルタントの経歴が非常に優秀で、コンサルタント業界出身者が多数在籍していてサービスの平均値が高いと評判です。

【オススメ】コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~![]()

同じく、コンサルファームに強いアクシスや求人数は少ないがサステナビリティ専門のエージェントサスキャリ、もし理系出身ならアカリクキャリアも併用して登録面談を済ませて情報を獲得していきましょう

【オススメ】ESGサステナビリティ専門転職エージェント~サスキャリ~![]()

①コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~

コンサルティング業界への転職はMyVision![]()

②ESGサステナビリティ領域に特化した転職

ESGサステナビリティ専門転職エージェント【サスキャリ】![]()

③コンサルファームに実績の強い~アクシスコンサルティング~

コンサル業界転職の実績No1【AXIS Agent】

④理系・アカデミック領域に強い~アカリクキャリア~

大学院卒の強みを活かした転職なら【アカリクキャリア】![]()

さらに求人案件数を増やしたいなら【総合型大手転職エージェント】特に大手企業の採用を完全代行しているので、その会社だけでしか扱われない求人などもあります。こちらも最低でも1つは必ず登録しておきましょう!

①パーソルキャリア

業界最大級の求人数と豊富な非公開求人!/DODAエージェントサービス

②リクルートエージェント

「相談できる」転職サイト・支援実績トップクラス/リクルートエージェント