本記事では企業の環境対策のスペシャリスト『公害防止管理者』資格について活躍事例や取得の仕方について解説しています

公害防止管理者とは

公害防止管理者は環境計量士と同じく環境汚染防止分野の代表的、伝統的な国家資格です。資格者は主にメーカーの工場、研究所に在籍し、事業活動の過程で排出される様々な有害物質に対して、事業者として管理責任があります。資格者は一定規模以上の施設には必ず配置されなければなりません。

「エンド・オブ・パイプ」

公害防止管理者の仕事を一言で表すキーワードです。

公害防止管理者は、経済産業省と環境省が管轄する国家資格であり特定工場において、大気汚染、水質汚濁、粉じん等による公害を防止するために、必要な技術的事項の管理を行います。

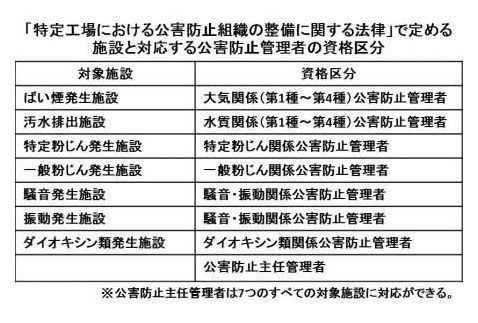

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」で指定されている4業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)は、別表の7つの施設のいずれかを設備している工場で、公害の発生源となるものを定期的に測定し、有害物質などが決められた範囲内に収まるように公害防止管理者が管理し報告することが義務づけられています。また問題発生時には、発生源の調査や応急処置を実施します。社内外との環境コミュニケーションの一端を担い、公害問題の窓口としての対応を行う事もあります。

公害防止管理者の働き方

法律で定める特定工場において、環境管理部等の環境管理セクションの一員として、公害防止設備等の点検、排出等データの測定、記録、監視、評価、報告などの業務を主に行います。

当該施設稼働中には該当する資格を持つ公害防止管理者の勤務が義務付けられているため、施設の稼働体制により、勤務時間や出勤日が決められます。

技術職ではありますが、報告書の作成や管理、公害防止体制の有効性の確認や見直しと指導、自治体等への報告や立ち入り検査の立ち合い等、マネジメントやコミュニケーションに関する業務も行う事があるのが特徴です。

サステナブル・環境の業界においての扱い

化学の知見が一定程度求められますが取得はそれほど難しいものではありません。

この資格が最も活きるのはメーカー技術職です。

環境分析や計量証明事業で働く人も持っていないことはないですが、分析実務者の場合は環境計量士か作業環境測定士の方が優先されます。そこまで評価に響く資格ではありません。メーカーの場合、入社間もない現場社員は生産技術職として勤め、その後、品質管理や環境管理などのマネジメント業務を対応するようになります。

これは管理職へのキャリアパスであり、公害防止管理者を昇格条件としている場合もあります。主任クラスになると必須となる現場も幾つか聞いたことがあります。ですので、その際に取得しても問題はないのですが、実務と言うよりも試験勉強的な取得資格のため、暗記能力が高い若いうちに取得してしまったほうが簡単かもしれません。

上述の通り、メーカーなどの事業会社であれば会社として主任級以上の昇格条件として取得を奨励することもあります。関連部門、あるいは調査・コンサル会社であれば、数千円/月レベルでの手当てがつくことも少なくありません。あとは勉強することで製造現場における環境影響やリスクを大まかにですが把握することができますので学生にとっては社会に出る前の有益な学びとなります。

メーカーへの就活で、

『企業の環境リスクを学びたかったので取得してみた』

『ESG(環境・社会・ガバナンス)の視点で業界を見たかった』

というような回答を取得の理由として伝えられたら好印象間違いなしですね。

公害防止管理者資格は技術系の人に限った資格ではありません。自社の事業リスクの把握(ESG)という点において有用であり、仮にESG部門や経営企画系の部門に異動するようなことがあっても応用できる資格です。

転職するためには下記の専門エージェントを効率的に活用していきましょう。MyVIsionは新興の転職エージェントですが、コンサルタントの経歴が非常に優秀で、コンサルタント業界出身者が多数在籍していてサービスの平均値が高いと評判です。

【オススメ】コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~![]()

同じく、コンサルファームに強いアクシスや求人数は少ないがサステナビリティ専門のエージェントサスキャリ、もし理系出身ならアカリクキャリアも併用して登録面談を済ませて情報を獲得していきましょう

【オススメ】ESGサステナビリティ専門転職エージェント~サスキャリ~![]()

①コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~

コンサルティング業界への転職はMyVision![]()

②ESGサステナビリティ領域に特化した転職

ESGサステナビリティ専門転職エージェント【サスキャリ】![]()

③コンサルファームに実績の強い~アクシスコンサルティング~

コンサル業界転職の実績No1【AXIS Agent】

④理系・アカデミック領域に強い~アカリクキャリア~

大学院卒の強みを活かした転職なら【アカリクキャリア】![]()

さらに求人案件数を増やしたいなら【総合型大手転職エージェント】特に大手企業の採用を完全代行しているので、その会社だけでしか扱われない求人などもあります。こちらも最低でも1つは必ず登録しておきましょう!

①パーソルキャリア

業界最大級の求人数と豊富な非公開求人!/DODAエージェントサービス

②リクルートエージェント

「相談できる」転職サイト・支援実績トップクラス/リクルートエージェント

資格の取り方

公害防止管理者の試験区分公害防止管理者は、公害発生施設の種類と特定工場の規模によって別表の様に13種類に区分されています。

資格取得方法は、資格区分ごとに国家試験の受験、または資格認定講習の受講の2種類あります。

国家試験は年1回。例年10月上旬に全国9か所で実施されます。実務経験等の受験資格は無く、誰でも受験可能です。毎年約3万人が受験し合格率は20%程度と言われます。以前は30代~50代の実務経験者の受験が多かったようですが、近年は、20代30代が受験者の中心となっています。

また、人数としては数パーセントではありますが、ここ数年10代の受験者も増えているそうです。資格取得が就職活動で有利として積極的に受験を促す大学、高校、専門学校の先生の影響が大きいようですね。

試験科目は公害総論と各資格区分の専門科目で数年前から公害総論にEMS(環境マネジメントシステム)についての内容が追加されるようになりました。

資格認定講習は例年12月~3月の時期に、全国のべ30回程度実施されます。受講には、技術資格と学歴および実務経験資格が必要となります。仮申込み後、資格審査が行われ、審査通過者のみが受講可能です。講習受講後、修了試験が行われ、合格者に国家試験合格と同等の資格が付与されます。

資格取得に関する詳しい事は一般社団法人 産業環境管理協会ホームページを参照ください。

公害防止管理者の合格率

一般社団法人 産業環境管理協会が発表したデータによると、2024年度(令和6年)全13種類の受験者数:20,263名 合格者数:5,244名 合格率:25.9%でした。ちなみに2023年度の合格率は23.6%でした。

公害防止管理者に向いている人

それぞれの専門分野の技術が分からないと出来ない仕事であり、専門的知識はもちろんのこと、製造ラインや設備についての知識も求められます。また、調査分析やデータ管理、文書管理を行うので几帳面な人が望ましいでしょう。

問題発生時には、的確な分析力と判断力、対応力が必要となります。環境マネジメントチームの一員として業務を行う事もあり、コミュニケーション力やマネジメント力も必要とされるようになっています。

特定工場に指定されている工場では必ず必要となる人材ではありますが、昭和46年に制定された法律に基づいてスタートした資格のため、資格保有者の数はかなりの数になりますので資格の知識だけでは武器にはなりません。

生産拠点を海外に移転する企業が多く、製造業での特定工場の数の減少しています。しかし、すべての特定工場が無くなる訳では無く、ある程度の人数は必ず必要となってきますので堅実な資格とは言えます。一方で、製造業の生産拠点移転先となる中国、ベトナム、タイ、インドネシア等においては、公害問題が増加しており、これらの国々の公害問題に対応するために規格や資格制度が移されつつあります。

将来的には、グローバルに活躍の場が広がる資格でもあり、またエネルギー産業の構造変化にも大きく影響されますので今後目が離せない資格と言えるかもしれません。

エネルギー管理士資格などと併せて取得することで、ESG評価におけるEの領域において、既存の法律の枠組みを越えてサステナブル経営に直結したアプローチも今後期待されるでしょう。

メーカー内でサステナブルな仕事をしたい方は公害防止管理者資格を是非目指されてみてはいかがでしょうか。

公害防止管理者資格を活かす就職・転職エージェント一覧

転職するためには下記の専門エージェントを効率的に活用していきましょう。MyVIsionは新興の転職エージェントですが、コンサルタントの経歴が非常に優秀で、コンサルタント業界出身者が多数在籍していてサービスの平均値が高いと評判です。

【オススメ】コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~![]()

同じく、コンサルファームに強いアクシスや求人数は少ないがサステナビリティ専門のエージェントサスキャリ、もし理系出身ならアカリクキャリアも併用して登録面談を済ませて情報を獲得していきましょう

【オススメ】ESGサステナビリティ専門転職エージェント~サスキャリ~![]()

①コンサル業界特化の転職エージェント~MyVIsion~

コンサルティング業界への転職はMyVision![]()

②ESGサステナビリティ領域に特化した転職

ESGサステナビリティ専門転職エージェント【サスキャリ】![]()

③コンサルファームに実績の強い~アクシスコンサルティング~

コンサル業界転職の実績No1【AXIS Agent】

④理系・アカデミック領域に強い~アカリクキャリア~

大学院卒の強みを活かした転職なら【アカリクキャリア】![]()

さらに求人案件数を増やしたいなら【総合型大手転職エージェント】特に大手企業の採用を完全代行しているので、その会社だけでしか扱われない求人などもあります。こちらも最低でも1つは必ず登録しておきましょう!

①パーソルキャリア

業界最大級の求人数と豊富な非公開求人!/DODAエージェントサービス

②リクルートエージェント

「相談できる」転職サイト・支援実績トップクラス/リクルートエージェント