はじめに

この記事は管理者ではなく、コンサルタント時代の同期で現サステナビリティ担当者にインタビューしたものをまとめたものです。

なぜ、これを書くようになったのか。実は、彼の職場で立て続けにメンタルダウンによる休職者が発生してしまったからです。

この記事は、サステナビリティという大義をもってビジネスを通じて社会に貢献してきたいと願う多くの若者にとって衝撃的かもしれません。

ですが、現実を知ることでより納得感をもってキャリアを選択できるようになることは、自分自身のキャリアの持続可能性を高め、柔軟なキャリアを歩むことにつながると感じたからです。

地球のために、社会のために、未来の子どもたちのために

環境科学を専攻し、理想に燃えてサステナビリティの世界に飛び込んだ彼が最初に直面したのは、あまりにも異なる現実でした。

予算は限られ、社内の理解は乏しく、しかも経営層からは「そこまでコストをかけて具体的に何がプラスになるの?」という冷ややかな視線を浴びることも。

本記事では、サステナビリティの仕事の厳しい現実を包み隠さず伝えつつ、それでもなお確かな希望があることをお伝えしていきます。

現場の厳しい現実

想像以上に過酷な業務実態

「開示については各社のアンケートに答えなくてはならないのだが、コンサルタントのフィーが高いので自分たちで対応しろと言われたときは死ぬほど苦労した」

これは、ある上場企業のサステナビリティ部門で働く方の生の声です。実際、サステナビリティ部門の業務は、想像以上に過酷なものが多くあります。

– ESG評価機関への対応:数多くの評価機関からの膨大なアンケート対応

– データ収集の困難:海外拠点を含む各部署からのデータ収集と精査

– 社内の無理解:「コスト部門」という認識と戦い続ける日々

– 予算と人員の制約:限られたリソースでの対応を強いられる状況

めんどくさすぎっていう笑

見えづらい部門の立ち位置

「サステナビリティは独立部門でもはないし、各部門より立場はどちらかというと下」

多くの企業でサステナビリティ部門の組織上の立ち位置は決して高くありません。総務や人事、広報、法務といった大きな部門の下に配置されることが多く、それだけに予算獲得や施策実行の際の発言力も限定的になりがちです。

どこからどこまで?笑

待遇面での現実

「年収の幅が広すぎる。正直メーカーとそれ以外でやることが全く違う」

給与面では、業界によって大きな差があります。

特に

– メーカー:環境負荷が高く、業務量も多いが、必ずしも待遇に反映されない

– その他業界:業界水準に準じた給与体系が一般的

– 昇進の限界:ポストが少なく、給与上昇が見込みにくい

必要とされるスキルと覚悟

意外と重要な数字力

「結局サステナビリティをCSRやボランティアで終わらせないためには、いかに経営において重要な指標と連動するか、価値があるのかということを具体的に数字で落とし込んで社内外に必要性を発信していかなければ自分の立場を守ることができない」

実は、サステナビリティの仕事で最も重要なのは、環境への熱い思いだけではありません。

必要なスキルには

– 数字的センス:財務・会計の知識、計数管理能力

– 英語力:グローバルスタンダードへの対応、海外拠点とのコミュニケーション

– コミュニケーション力:社内調整、データ収集における協力関係の構築

求められる複眼的な視野

「清濁併せのむ覚悟:まずきれいごとではやっていけない」

理想主義だけでは通用しない現実があります。

必要なのは

– 理想と現実のバランス感覚

– ビジネスセンス

– 粘り強い交渉力

– 長期的な視野

それでもなお、確かな希望がある

社会的価値の実感

「やっぱりこの仕事は胸を張って立派と言える仕事だと思う」

サステナビリティの仕事には、他の職種にはない固有の価値があります。

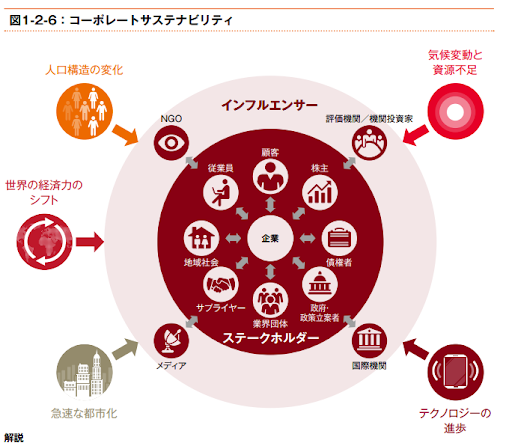

– 社会や時間軸を超えた広い視野で物事を考えられる

– 次世代への影響を考慮した意思決定に関われる

– 多様なステークホルダーとの対話機会がある

確実に向上する市場価値

「最近ではキャリアパスも確立してきていて、待遇面も向上している。自分の同期で経営層に昇格している人たちも出てきた」

業界を取り巻く環境は、着実に改善しています。

– CSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)というキャリアパスの確立

– 経営層への昇進事例の増加

– グローバルでの需要拡大

将来性への確信

「そもそもサステナビリティ部門が人員的にも予算的にもこれから減ることはまずない」

この仕事には、確かな将来性があります。

– 規制強化に伴う需要の増加

– どの業界でも必要とされる専門性

– グローバルでの重要性の高まり

サバイバルの秘訣

バランス感覚の重要性

「社会のサステナビリティももちろん大事だが、自分自身とキャリアのサステナビリティも考えていかないといけない」

持続可能な働き方のために必要なこと

– 自身のワークライフバランスの確保

– 長期的なキャリア戦略の構築

– 理想と現実のバランスを取る賢明さ

具体的なキャリア戦略

「コンサルに入ってから目当ての企業のサステナビリティ部門に転職あるいは引き抜かれるのが一番いい」

効果的なキャリアパスの例:

1. コンサルティングファームでの経験積み

2. 事業会社のサステナビリティ部門への転職

3. 専門性を活かした経営層へのキャリアアップ

まとめ:覚悟を持って飛び込む価値のある世界

確かに、サステナビリティの仕事は理想と現実の狭間で苦労の多い仕事です。しかし、その困難さは、この仕事が本物であることの証でもあります。

ESG投資の拡大、規制強化、社会的要請の高まりにより、サステナビリティ人材の需要は今後も増加していくでしょう。大切なのは、理想に燃えながらも現実を見据え、自身のキャリアもサステナブルに築いていく賢明さです。

厳しい現実を知った上で、それでもなおこの道を選ぶ覚悟がある方には、確実な未来が開けています。

【編集後記】

この記事で触れた課題を乗り越え、サステナビリティ分野でのキャリアを築きたい方は、以下の記事もご参考ください!