この記事は下記の方にお勧めな内容です

・サステナビリティに関わる具体的な仕事内容を知りたい人

・自分の職種や部署とのサステナビリティの関りが知りたい人

・サステナビリティを意識して業務の幅を広げたい人

サステナブルなキャリア形成

これからの時代に乗り遅れないために、会社にキャリアを委ねるのではなく自分自身が世界のメガトレンドを意識したキャリアづくりをするためにサステナブルなキャリア形成はとっても重要ですね。

サステナブルな仕事やスキルは

特定の人に限らず、営業、企画、総務、人事、技術、調達、広報などなど働く人すべてに関係するものです。この点について本記事ではご紹介していきます。

サステナブルな仕事と言っても具体的にはどういった仕事を指すのか。例えば、環境コンサルタント、CSRレポート担当者、ISO推進担当、ESG投資家対応などなど職種や業務イメージで考えると上記のような職種がなんとなく思い浮かびますね。

求められる専門性という観点で言えば資格が必要な技術職と、資格以上に実務経験が求められる非技術職(ビジネス職)に大別する考え方もあります。

資格や技術に興味のある方は下記の記事もご覧になってください。

➤【適正診断】サステナブルな仕事の資格一覧

また、組織自体がサステナビリティを支援するためのツールづくりやサービスを提供しているなど、外部支援者、評価機関としての役割を持っているため組織で判別する、というやり方もあります。

サステナブルな組織の代表格

・コンサルティング

・金融機関、機関投資家

・行政機関

・NGO/NPO など

この記事ではより多くの働く社会人に関わる内容として誰でも共通して関係する、社内におけるサステナブルな仕事やスキルを中心にご紹介いたします。

サステナビリティ推進担当者の仕事

皆さんがお勤めの企業にも、サステナビリティに関連する名前がついた部署がありませんか。(サステナビリティ戦略部、ESG推進部、SDGs企画室などなど。。。)

上場企業の場合は部門として確立している場合がほとんどだと思います。小規模な企業の場合は、既存の部門の役職者(部課長級)が通常の業務と兼務してサステナビリティ担当として機能している場合がありますね。

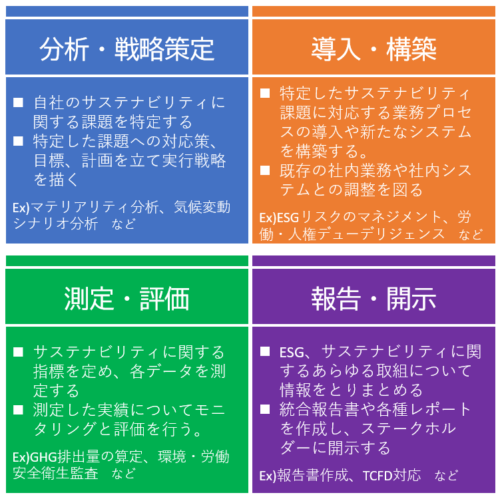

そのようなサステナビリティ担当はどんな仕事をしているのでしょうか。非常にざっくり言えば、下記のような役割を担っています。

これらの業務を全て行っているというケースは稀であり、大手企業であれば関係する組織(支社、部門)と連携を図り、1つの報告にまとめ上げていく社内調整役的な機能も大きな役割の一つと言えます。

実際にこれらを自社だけで完結できているような企業はほぼなく何かしらの部分を外部支援者であるコンサルタント会社に依頼しています。

そして、ここからがポイントなのですが、これらの大きな役割は会社の一部署が担うのではなく各部門、各職種、各職位で役割があります。

これを知って行動するだけでも、日々の仕事が「会社全体や業界全体、ひいては社会全体に繋がっていきますので視点が広がっていきますよ。

分析・戦略策定

例えば、分析・戦略策定は経営企画や事業企画などの企画部門であれば、仮にサステナビリティというキーワードを使っていなくても日常的に自社の課題の特定、対応策、目標・計画策定は行っています。扱うトピックスにサステナビリティに関連するものがこれから増えてくるので現時点では自社と関係性が弱かったものでもいずれは対応する課題となる可能性は大いにありますので業界だけでなく異業種の情報も収集しておく必要があるでしょう。

また、自社の課題と言うのは自社のビジネスモデルによりますので利益を生み出す営業部門こそが「起点」であり、チャンスとリスクの種を最初に拾ってくる役割です。

営業現場の最前線で起きていることを正しく吸い上げて上司や関連部署に報告し、企画部門が実態に基づいた戦略を経てることで絵に描いた餅、の状態を防いで会社業績も個人成績も向上するモチベーションある施策を打ち出すことができます。ここでサステナビリティの知識を持っていることで顧客の課題意識の吸い上げや正しい状況把握ができ価値ある(評価される)報告ができるようになります。

導入・構築

導入・構築に関しては総務部門など、全社的に関係する組織が力を発揮します。サステナビリティの取組は一部門で行うものではなく全社的に行わなければいけません。

例えば、緊急時の対応、リスクマネジメントに関しては会社の総務部門が大きな役割を発揮します。

様々なESGリスクの観点で新しい社内システムを導入する、ツール、サービス、業務プロセスを変更する、などの通達はやはり総務部門から行われますね。

そのため、総務部門は社内状況の把握はもちろんのこと日々生み出される他社の新たなサービスとその有効性について目を光らせておく必要がありそうです。

特に最近ではSaas型のサステナビリティ経営支援のツールが盛り上がっていますので、新たなサービスの社内導入も増えてくることが予想されます。また、そのようなサービスは社員全員がすぐに使えるわけではありません。総務は新たに導入するものを誰よりも熟知し、社内のヘルプデスク的な役割となって、社内での利用率や普及率を高めていく推進役となります。それはある意味、社内コンサルとして、サービス提供の会社以上に実態を把握することに繋がります。

測定・評価と報告・開示

測定・評価と報告・開示については、一連の流れとして前述の総務部門に加え、施設管理、環境管理部門などの技術系職種もエネルギー使用量などの専門的な環境データの測定や取りまとめに関わり投資家やステークホルダーを意識した効果的な報告、開示は広報やIR部門が深く関わります。

そもそもなぜ、測定や情報の開示を行う必要があるのでしょうか。

それは投資家をはじめとした企業を取り巻くステークホルダーに対して自分たちが社会的に承認され、

長期で安定した成長を続けていくことを証明するために正確な情報が必要になるからです。

長期的で安定した成長を実現するためには様々な「リスク」を把握していること、その対策を講じていることがまず求められます。

このリスクについて(あるいは成長機会としてのチャンスとも言えますが)投資家視点で考えた時の重要な3つの要素が「ESG(環境・社会・企業統治※ガバナンス)」です。

ESGという言葉そのものは、遡ると2000年代半ばには誕生していました。国連環境計画金融イニシアティブ(UNEPFI)向けに作成された報告書のなかで、財務分析にESG(環境・社会・企業統治※ガバナンス)要素を活用することと、投資家の受託者責任は両立し得ることが記載されました。

ESG要素を考慮することで、気候変動問題や環境問題、人材に関わる労使問題やサプライチェーンにおける人権問題、企業統治の不備による訴訟といった様々な重大リスクを回避できるようになります。

これまでは財務情報が重視されていた際にはESGにまつわる情報は非財務情報と言われ(いまでも言われますが)現在はサステナビリティ情報として会社の価値を判断するうえで財務情報と統合的に扱われるようになってきました。

このサステナビリティを評価する機関は複数あり、

これらの機関から調査アンケートが送られてきます。

この調査に十分な回答をすることで優れた評価獲得に繋がりサステナブルな投資銘柄に組み入れられるようになります。

適用されている各評価指標の求める情報開示内容を理解した上で、各指標における社内の取り組み状況を把握する必要があります。FTSE、Sustainalytics、MSCIなど複数のESG評価項目やGRIスタンダード、CDP、TCFDなど、複合的に考える必要もありこれらの指標やフレームワークを網羅的に把握することはなかなか一筋縄ではいかないでしょう。毎年情報は更新されていくため、常に海外情報をウォッチしている必要もあります。

逆に言えば、この辺りのノウハウがあることは大きな強みとなります。多くの企業がコンサルタント頼りになってしまうところを自分自身で対応できる企業の担当者はなかなかいらっしゃらないでしょう。

ちなみに、コンサルタントから事業会社のサステナビリティ担当者への転職は王道と言えるコースです。この辺りはまた別記事でお伝えしたいと思います。

話が少しそれてしまいましたが、サステナビリティを評価する指標やフレームワークを知っていることで会社の何の、何処の情報が必要なのか、どうなると良い状態と言えるのか、これらを測定に関わる総務部門や施設管理、環境管理部門担当者として把握しているだけで成績はもちろんのこと、情報の取りまとめスピードが段違いです。

そして、これらの情報をどう見せていくのか、評価機関や投資家にどう伝えて信頼を勝ち取っていくかは広報・IR担当者(あるいは財務)の腕の見せ所です。もし事前にネガティブな評価になり得るだろうという点が予測できればそれに対するリカバリーや対策も十分に講じることが可能です。

サステナビリティのスキルは国内でもますます重要になります

日本においても、世界最大の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がPRI(国連責任投資原則)に署名し、 ESG投資を積極的に推進しています。2017年から日本株の3つのESG指数を選定して、この指数に連動したパッシブ運用を開始しました。企業にとっては安定株主を確保するためにも情報開示が重要視される転機となりました。

そして、最近行われた市場再編(プライム、スタンダード、グロース)と共に2021年に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは上場企業は経営戦略を情報開示するにあたり、自分たちのサステナビリティに関する取組を適切に開示すること特にプライム市場に上場している企業では、気候変動のリスクと機会についてTCFDなどに基づく情報開示を充実させること

これらが定められたことで、非財務情報の開示が義務となり、積極的な取組や情報開示を行うことがさらに求められています。このサステイナビリティの巨大ムーブメントはもう止まらないでしょう。

上場していない中小企業であっても、親会社がサステナビリティに力を入れている場合や、納品先の企業が厳格にサプライヤーのESGを評価しているといった場合、無関係ではいられません。エネルギーやインフラなどの気候変動問題に直結するような業界もまた、企業規模に関わらず対応が求められます。

改めて、ご自身の会社、そして仕事はサステナビリティにどう関わっているでしょうか。これらの知識を日常的に身に着けて働いている人とそうでない人では、例え同じ職種であったとしても数年後のビジネススキルや評価には大きな差が生まれることは間違いなさそうです。

是非これを機会にご自身のスキルを見直してみてください。